ホーム > 研究

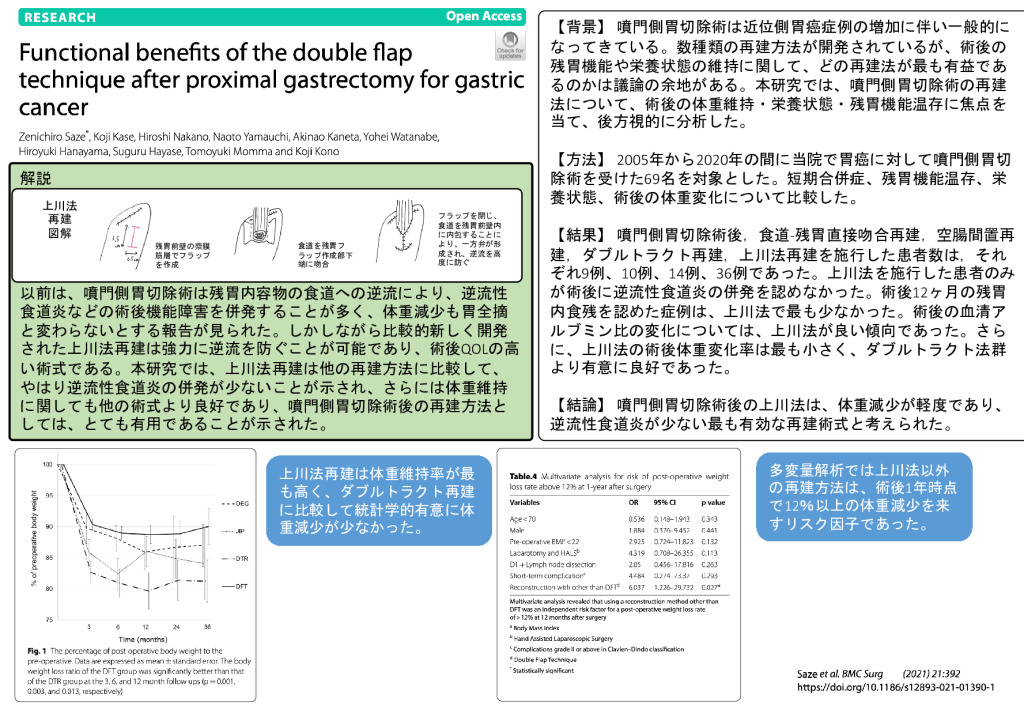

Functional benefits of the double flap technique after proximal gastrectomy for gastric cancer

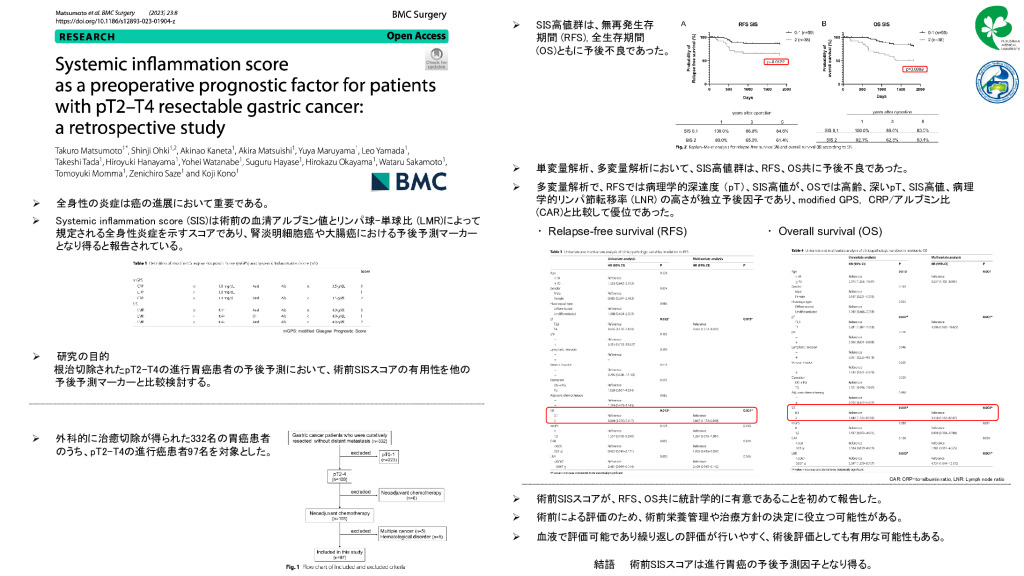

Functional benefits of the double flap technique after proximal gastrectomy for gastric cancer Systemic inflammation score as a preoperative prognostic factor for patients with pT2-T4 resectable gastric cancer: a retrospective study

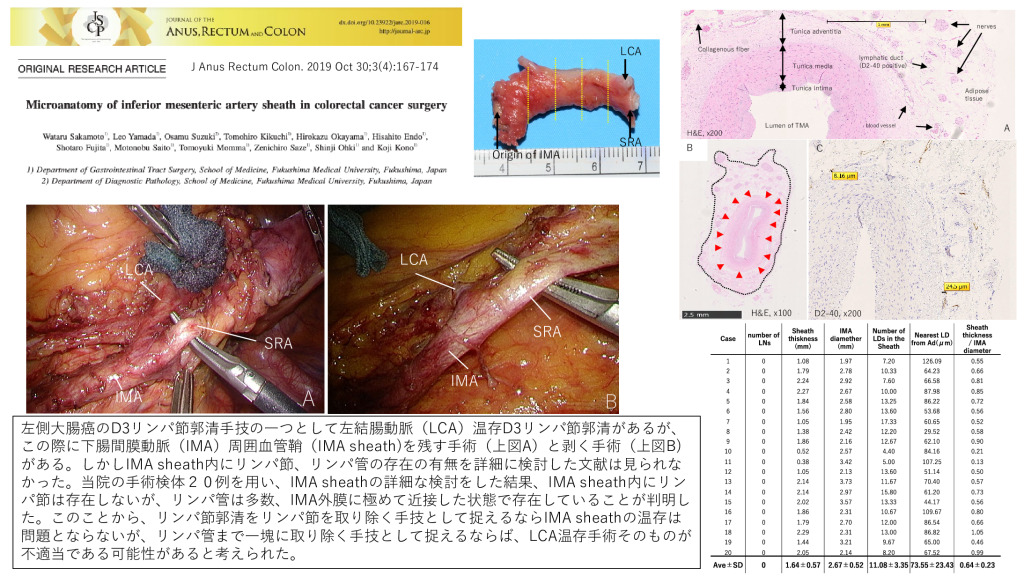

Systemic inflammation score as a preoperative prognostic factor for patients with pT2-T4 resectable gastric cancer: a retrospective study Microanatomy of inferior mesenteric artery sheath in colorectal cancer surgery

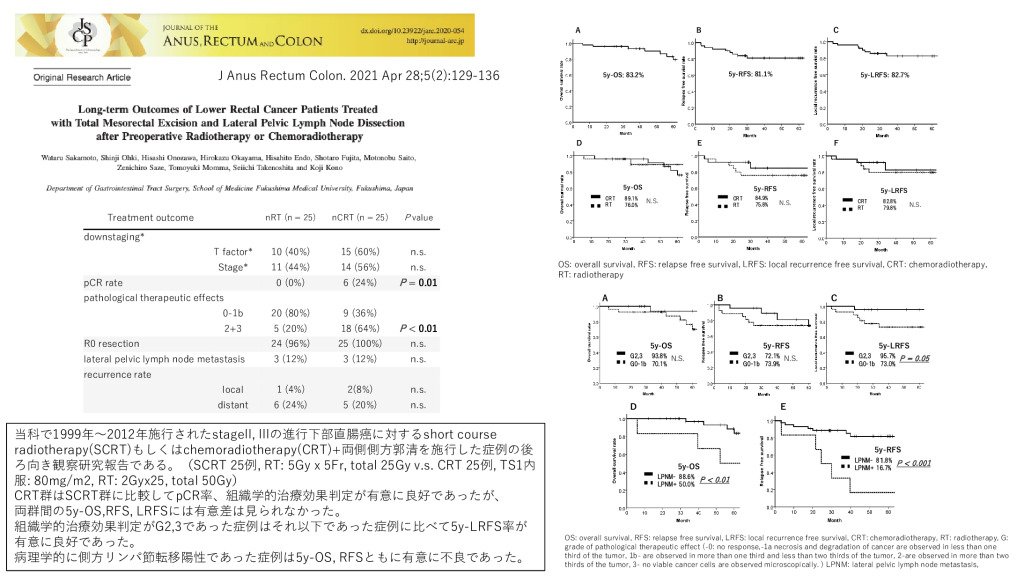

Microanatomy of inferior mesenteric artery sheath in colorectal cancer surgery Long-term Outcomes of Lower Rectal Cancer Patients Treated with Total Mesorectal Excision and Lateral Pelvic Lymph Node Dissection after Preoperative Radiotherapy or Chemoradiotherapy

Long-term Outcomes of Lower Rectal Cancer Patients Treated with Total Mesorectal Excision and Lateral Pelvic Lymph Node Dissection after Preoperative Radiotherapy or Chemoradiotherapyご相談・ご質問などお気軽にお寄せください